di Simone Salomoni

Qualche sera fa ho iniziato a guardare la serie televisiva BoJack Horseman. Per la settima volta. Cinque stagioni per dodici episodi e una sesta e ultima stagione da sedici episodi per un totale di settantasei episodi (ai quali andrebbe per completezza aggiunto l’imperdibile speciale di Natale). Ogni episodio ha una durata di venticinque minuti, millenovecentoventicinque minuti complessivi, trentadue ore.

Ora. In tempi di piattaforme che rilasciano ogni giorno nuovi contenuti, cosa spinge un essere umano a guardare sette volte la stessa serie televisiva? Si potrebbe rispondere: l’ossessione; ma preferisco dire: lo studio oppure la letteratura.

Gli americani, invece, hanno questa ossessione per il Grande Romanzo Americano. Non so se sia un’ossessione degli scrittori stessi, forse no, fatto sta che da più o meno un secolo si attende, appunto, il Grande Romanzo Americano, neanche fosse il Messia; pare ci abbiano provato Roth, Pynchon, De Lillo, Foster Wallace, forse anche King – sono tempi di riabilitazione letteraria per il re dell’horror –: tutti sembrano aver fallito. Pochi, soprattutto, sembrano essersi accorti che il Grande Romanzo Americano, infine, è arrivato, ed è stato scritto da un giovane sceneggiatore di nome Raphael Bob-Waksberg (qui sotto): l’autore, appunto, di BoJack Horseman (e di una pregevole raccolta di racconti, Qualcuno che ti ami in tutta la tua gloria devastata, tradotta da Marco Rossari per Einaudi).

La cosa spaventosa è sempre la stessa: chi tanto aspetta il Messia, poi non sa riconoscerlo.

Da adepto innamorato di Henry Miller ho da sempre un atteggiamento prevenuto, anche snobistico, nei confronti del cinema e delle narrazioni per immagini; e dire che le manipolo, ci lavoro, partecipo a concorsi; eppure non riesco a vederle come una forma d’arte soddisfacente, pare sempre stia lì a inseguire, è sempre passiva, rende passivi, dà molto chiedendo poco, e questo mi rende diffidente: tanto che quando leggo romanzi che si rifanno a forme che compendiano le immagini (oramai sono tanti, troppi), ci vedo sempre una rinuncia all’ambizione, e quindi all’attitudine artistica, non trovo mai una sorpresa, una innovazione, neanche piccola, dovrebbe essere il cinema a inseguire e invidiare la letteratura, così è da sempre, non il contrario.

E allora come mai BoJack Horseman mi ha avvinto, sedotto al punto da indurmi a cominciarla per la settima volta?

La risposta, come scrivevo sopra, è semplice: BoJack Horseman non è una serie televisiva, è un romanzo, è addirittura il tanto atteso Grande Romanzo Americano. È così programmaticamente un romanzo che il primo episodio della prima stagione si intitola: «La storia di BoJack Horseman, capitolo uno».

Raphael Bob-Waksberg, è evidente, voleva scrivere un romanzo, per scrivere un romanzo ha rinunciato a scrivere una serie televisiva (il romanzo è una forma) e nella quinta stagione ha avvertito l’esigenza di mettere in scena, oltre al processo creativo, l’intento programmatico: scrivere una serie televisiva non come si scrive una serie televisiva ma come si scrive un romanzo.

Nella quinta stagione entra in scena il personaggio di Flip McVicker (entra in scena sul finale della quarta stagione, invero: due veloci comparsate), aspirante scrittore e autore della sceneggiatura di una serie televisiva intitolata Philbert. Per il ruolo di Philbert – il protagonista della serie televisiva Philbert inserita dentro BoJack Horseman, che è una serie televisiva – viene scelto BoJack Horseman, l’uomo-cavallo protagonista di BoJack Horseman. La scelta fortemente metanarrativa non è neutra, smuove il pensiero, è come trovarsi d’improvviso dentro i romanzi più illusori di Philip Roth (spesso omaggiato in BoJack Horseman, per altro): mi riferisco in particolare a La controvita e Operazione Shylock. A rendere più sofisticata l’operazione, poi – appunto – è proprio il personaggio di Flip McVicker, essere umano fisicamente somigliante al giovane Bob-Waksberg (in BoJack Horseman coesistono esseri umani e animali antropomorfi, ricordiamolo), insicuro e vendicativo, disposto a rubare pezzi della vita di BoJack – sul set di Philbert la casa di Philbert viene realizzata esattamente come la casa di BoJack – in nome e per il bene del suo spettacolo.

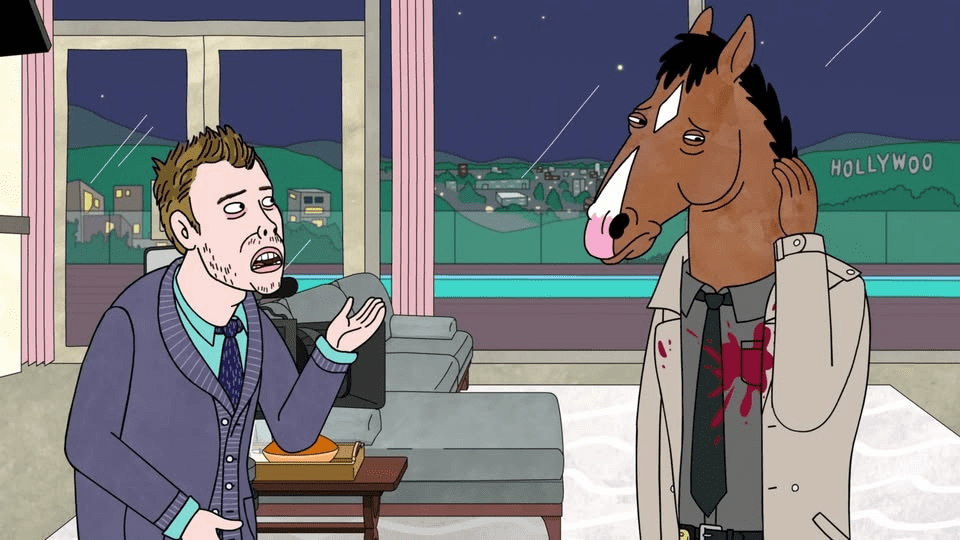

[Qui sotto: un fotogramma della serie televisiva BoJack Horseman in cui Flip McVicker, autore della serie televisiva Philbert (a sinistra) discute con BoJack Horseman (a destra), che in Philbert interpreta il ruolo di Philbert. Da notare che Flip McVicker – vedere la foto sopra – somiglia parecchio, fisicamente, a Rapahel Bob-Waksberg, autore della serie televisiva Bojack Horseman – mentre BoJack Horseman non gli somiglia per niente].

Ma perché Rapahel Bob-Waksberg dopo quattro stagioni sente il bisogno di mettere in scena, trasfigurare sé stesso nel personaggio di Flip McVicker, sente il bisogno di corrompersi, compromettersi con una rappresentazione di sé spietata quanto l’industria cinematografica hollywoodiana?

Se accantoniamo la semplicistica ipotesi della vanità, che spesso e sempre a torto viene invocata quando assistiamo a operazioni letterarie di questa raffinatezza, possiamo avanzare l’ipotesi che Raphael Bob-Waksberg abbia sentito l’esigenza di esplicitare il suo manifesto artistico, il tipo di opera d’arte da lui costruita: romanzo, non serie televisiva, e di volerlo fare diminuendo, per quanto possibile, il grado di trasfigurazione; e mettendo in scena un alter ego pronto a dare voce al suo pensiero. Nel corso del decimo episodio della quinta stagione, infatti, Flip, alla serata di presentazione di Philbert, dopo avere bruscamente allontanato dal palco BoJack Horseman, l’attore che impersonifica Philbert nella serie televisiva Philbert (dopo cioè che Bob-Waksberg, lo sceneggiatore della serie televisiva Bojack Horseman ha fatto allontanare dal palco BoJack Horseman, il protagonista della sua creazione artistica), si prende tutta la scena e rivolgendosi direttamente al pubblico dice: «Ecco il primo capitolo, e notate che ho detto capitolo, non episodio, perché vedo questa serie più come un romanzo che la serie televisiva di Philbert».

Per arrivare alla bellezza, alla giustizia e alla verità – i fini ultimi di qualsiasi opera d’arte e forse di qualsiasi vita vissuta, così scriveva grosso modo Simone Weil – a volte è necessario allontanarsi dalla propria vita, trasfigurare molto, come si dice oggi, altre volte è necessario trasfigurare meno, o addirittura rinunciare alla trasfigurazione, altre ancora è necessario accettare di rientrare in un sé più empirico, anche dopo esserne usciti, anche dopo essersene allontanati molto. Non c’è un meglio e un peggio, un giusto o sbagliato, c’è l’opera: che in arte è la sola cosa che conta.

* * *

Se vi interessa ragionare attorno alla molteplicità dei modi in cui in un romanzo – la forma letteraria più ibrida che sia mai esistita – si può arrivare a scrivere di sé, potreste prendere in considerazione la possibilità di frequentare il corso intitolato appunto «Le scritture del sé», ideato e condotto per la Bottega di narrazione da Simone Salomoni. Qui trovate il programma completo.