di giuliomozzi

1. Per cominciare, intendiamoci: c’è prima e prima persona. La prima persona del Robinson Crusoe di Daniel Defoe è tutt’altra cosa dalla prima persona della Coscienza di Zeno di Italo Svevo. Mentre leggiamo le avventure del famoso marinaio, infatti, non abbiamo alcun dubbio che tutto ciò che egli ci racconta sia vero, né dubitiamo della sincerità del suo racconto: egli è l’unico testimone della propria vita, ne è un testimone sincero, e la sua sincerità garantisce la verità dei fatti. Tant’è che a quasi nessuno viene in mente di chiedere l’opinione di Venerdì. Già nella Prefazione della Coscienza di Zeno, invece, veniamo messi in guardia: il “dottor S.”, psicanalista di Zeno, su incarico del quale e a scopo terapeutico Zeno ha scritto il lungo documento che costituisce il libro medesimo, ci avvisa che la “autobiografia” di Zeno contiene “tante verità e bugie”. E lo stesso Zeno, nelle prime righe del Preambolo, dichiara un certo scetticismo sulla qualità della propria memoria, almeno limitatamente all’infanzia: “Vedere la mia infanzia? Piú di dieci lustri me ne separano e i miei occhi presbiti forse potrebbero arrivarci se la luce che ancora ne riverbera non fosse tagliata da ostacoli d’ogni genere, vere alte montagne: i miei anni e qualche mia ora”. Dovremo leggere, dunque, cercando di discernere le verità dalle bugie, i ricordi buoni da quelli meno buoni o francamente falsi; saremo sospettosi, e riterremo Zeno un narratore inattendibile, o più esattamente inaffidabile (secondo la celebre definizione data da Wayne C. Booth in Retoric of fiction, 1961, ora nuovamente disponibile in italiano, col titolo Retorica della narrativa, presso Dino Audino Editore). E la cosa più curiosa, in fondo, è che presteremo più fede a un personaggio del tutto inventato come Robinson che a un personaggio come Zeno: che è chiaramente un alter ego dell’autore, Ettore Schmitz, in arte Italo Svevo. (Ma, un dubbio: non potrebbe essere il dottor S., a mentire?).

2. Per continuare, intendiamoci: c’è terza e terza persona. La terza persona nei romanzi di Walter Scott, per esempio, è una terza persona affidabilissima: Scott è un erudito, sa di che cosa parla, le sue storie sono sostenute da una seria documentazione (spesso citata), e sulla veridicità del suo racconto – mentre leggiamo – non ci viene nessun dubbio. Ma forse qualche dubbio potrebbe venirci, nel momento in cui riflettessimo su un dettagliuzzo: la prima opera narrativa di Scott, Waverly, fu pubblicata anonima; la seconda, Invanhoe, sotto il nome di Paul Laurence Templeton (più tardi specificato come “già autore di Waverly“); successivamente Scott si firmò “Captain Cuthbert Clutterbuck”, “Chrystal Croftangry”, “Jedediah Cleishbotham”, “Malachi Malagrowther”, “Peter Pattieson”, “The Rev. Dr. Dryasdust” e forse in ancora altri modi; mi par di ricordare, per dirla tutta, ma la memoria può tradirmi, che nessuno dei suoi romanzi, lui in vita, sia stato pubblicato col nome vero. Per carità: all’epoca, le pratiche di anonimato e pseudonimato erano tutt’altra cosa dall’oggi; ma leggere, per esempio, una prefazione in cui uno pseudonimo va a intervistarne un altro, fa un certo effetto. (Per approfondimenti vi rinvio a Soglie, di Gérard Genette). Ma tutt’altra cosa è la terza persona, tanto per star sui classici, dei Promessi sposi: dove Manzoni finge di trascrivere un manoscritto secentesco il cui anonimo autore dovrebbe aver appresa la storia di Renzo e Lucia, o almeno la sostanza di essa, dalla bocca stessa di Renzo (cap. xxvii); e con questo anonimo secentesco il Manzoni ci litiga, lo prende in giro per le similitudini morali “tirate con gli argani”, lo rimbrotta per le sue inutili reticenze su nomi e luoghi, eccetera, e almeno in un punto (cap. xxvi) si autorappresenta nell’atto di dubitare (“con questo manoscritto davanti, con una penna in mano”) della verità di quanto riferito dall’anonimo: se non della verità storica, della verità morale. E per di più, lo stesso Manzoni, sia pure indirettamente, nel capitolo in cui si narra della faticosa corrispondenza tra Renzo di qua e Lucia e Agnese di là (tutti pressoché o totalmente analfabeti, e quindi con la mediazione di scrivani e interpreti: e finivano “a intendersi tra di loro come altre volte due scolastici che da quattr’ore disputassero sull’entelechia”), ci mette in guardia sull’attendibilità di una narrazione scritta dipendente da una narrazione orale (per approfondire su Manzoni: un mio articolo e una mia conferenza in audio).

3. Peraltro, si potrebbe dire: ma La coscienza di Zeno è davvero in prima persona? E se sì, questa prima persona è veramente Zeno? In fondo, la Prefazione del dottor S. non è tanto rassicurante. Se riassumessimo il romanzo dicendo: “Uno psicanalista riporta le dichiarazioni di un paziente”, risulterebbe chiaro che la voce narrante è quella dello psicanalista. Il fatto che riporti le dichiarazioni del paziente tra virgolette, o nella forma del documento allegato, non toglie che a rivolgerci la parola, esplicitamente, a noi che leggiamo, sia lui: Zeno si rivolge al solo dottor S., non a noi lettori. E chi ce lo dice che il documento che il dottor S. divulga “per vendetta”, e che egli dichiara pieno di “verità e bugie”, non sia stato dallo stesso dottor S. manipolato, se non inventato di sana pianta? Allo stesso modo si potrebbe dubitare della verità della narrazione in prima persona in Lord Jim di Conrad (consistente quasi per intero in un monologo riportato tra virgolette, peraltro esageratamente lungo rispetto alla situazione nella quale teoricamente sarebbe stato profferito) o in Un americano alla corte di Re Artù di Mark Twain (identico procedimento, e identica esagerazione, peraltro senza neanche le virgolette). E il ragionamento vale per qualunque romanzo che usi, in una qualsiasi delle sue varianti, l’espediente del manoscritto ritrovato o della raccolta di lettere (Lorenzo, che pubblica le lettere ricevute dall’amico Jacopo Ortis e quelle spedite da Jacopo alla donna della quale s’era innamorato; e che integra la raccolta con annotazioni e narrazioni: è lui, la prima persona che parla nel libro, no? E: possiamo fidarci di lui? La volontà di dare dell’amico un’immagine drammatica e pietosa è evidente; e, si sa, la pietà spinge a mentire più che la volontà d’inganno).

4. Ma l’espediente del manoscritto ritrovato non viene usato solo nelle narrazioni in prima persona; e anche qui sorgono ambiguità e incertezze. Miguel de Cervantes, per esempio, introduce serii dubbi sia sulla verità dei fatti raccontati nel manoscritto arabo da lui ritrovato sia sulla accuratezza e veridicità della traduzione (da lui, ignorante dell’arabo, commissionata ad altri). E dunque? il Don Chisciotte è una narrazione in prima persona riassumibile così: “Miguel de Cervantes pubblica un’opera nella quale un personaggio, di nome Miguel de Cervantes, riporta una narrazione scritta (non da lui) in arabo e tradotta (non da lui) in castigliano”. Siamo sull’orlo dell’autofiction, a voler essere pignoli.

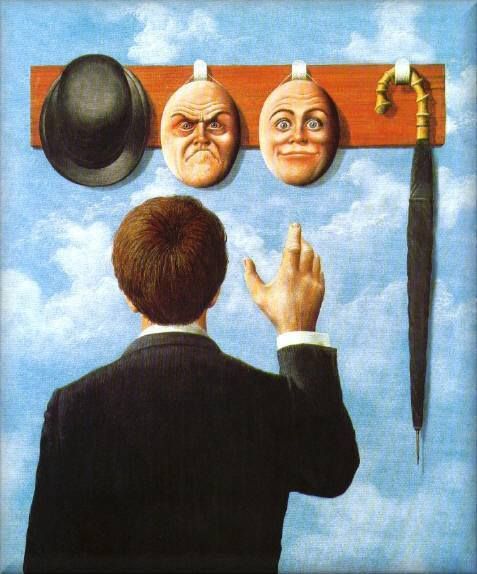

5. Esiste un luogo comune: che la prima persona sia il modo migliore per mostrare l’interiorità di un personaggio. Si tratta, ahimè, di un luogo comune falso. In primis: come ha tanto mirabilmente quanto (credo) involontariamente mostrato Dostoevskij in due brevi capolavori come Memorie del sottosuolo e, più ancora, La mite (o La modesta, La mansueta), da un racconto in prima persona ci si può aspettare, al massimo, una buona rappresentazione di come si autorappresenta il personaggio. Dopo aver letto La coscienza di Zeno è evidente che non possiamo più dar credito all’uomo che parla dal sottosuolo; e l’uomo che parla nella Mite raggiunge sì, a un certo punto, una certa coscienza di ciò che ha fatto; ma si tratterà, inevitabilmente, di un’altra falsa coscienza. In secundis, cito dal Dizionario enciclopedico marxista pubblicato nel sito Homolaicus: “[La falsa coscienza] è una forma di coscienza inconsapevole dei propri limiti storici e della complessità dei propri rapporti con altri fattori che influenzano i suoi modi di essere. Non è dunque né critica né dialettica laddove sarebbe necessario esserlo; è una coscienza frammentaria e unilaterale che non sapendo della sua frammentarietà e della sua unilateralità si considera corretta; in breve è una comprensione distorta della realtà e si riallaccia in questo modo al concetto marx-engelsiano di ideologia. […] Il rapporto tra falsa coscienza e ideologia, che Marx e Engels considerarono sempre strettissimo fino a usare talvolta i due termini come sinonimi, è stato inteso anche come rapporto tra un generico atteggiamento mentale (falsa coscienza) e la sistematizzazione teorica dei suoi contenuti (ideologia); in questo senso la falsa coscienza sarebbe il momento precedente l’ideologia propriamente detta che darebbe un’apparenza razionale a quanto era già confusamente presentito”. Non serve essere marxisti o marxiani (il concetto originario è di Hegel, ma sono Marx ed Engels che l’hanno usato: come un randello, mi vien da dire) per accettare l’idea che anche il più autocosciente dei personaggi in realtà non si conosce (senza contare che, in genere, andando empiricamente, più un personaggio crede di conoscersi e più il lettore pensa che egli non si conosca affatto).

6. C’è un altro tipo misto di prima/terza persona che dobbiamo considerare: è quello in cui una storia è raccontata sì in prima persona, ma non da uno dei personaggi principali (o almeno: non da un personaggio coinvolto nell’azione). Un buon esempio è il romanzo di Ford Madox Ford Il buon soldato (consiglio l’edizione Bompiani, traduzione di Mario Materassi). Avendolo letto molti anni fa prendo di sana pianta il riassunto fornito in Wikipedia, che mi par buono: “John Dowell e la moglie Florence sono due ricchi americani. Lui è il protagonista e la voce narrante del libro; qui racconta e ricostruisce, alla morte della moglie, la tormentata storia dell’amicizia che li ha legati a una coppia di nobili inglesi, gli Ashburnham: un sodalizio durato ben nove anni basato apparentemente sull’affetto e sul rispetto reciproco fino alla dipartita della consorte. Vittima degli inganni della moglie, John, riandando indietro con la memoria e rievocando vari episodi in un ordine non cronologico, ha modo di trovare sempre nuovi indizi per riconsiderare quell’amicizia, sviluppata nel tempo durante gli incontri nell’elegante località termale di Nauheim, in Germania, come un continuo succedersi di intrighi e corruzione. A sorprendere saranno soprattutto le rivelazioni concernenti il capitano Edward Ashburnham: emblema del tipico ‘buon soldato’ e tuttavia lesto nell’infrangere ogni codice di condotta morale in nome di un’irrefrenabile passione per donne giovani e indifese”. Il riassunto è buono, ho scritto prima, ma contiene un errore: John Dowell non è esattamente il “protagonista” del romanzo, perché in effetti nel corso degli eventi ricordati egli non ha compiuto quasi nessuna azione: è stato testimone cieco della seduzione della moglie da parte del capitano, e di una quantità di altri intrighi, e stop. Non per nulla il sempre molto citato incipit incipit (“This is the saddest story I have ever heard”, “Questa è la storia più triste che abbia mai sentita”) lo colloca immediatamente nella posizione del narratore-testimone (avesse scritto qualcosa come “Questa è la sfiga più grossa che mi sia mai capitata”, sarebbe stato già diverso).

7. Che cosa sia esattamente una narrazione in seconda persona (o in terza persona di cortesia, qualora ci si rivolga a qualcuno dandogli del lei), è un po’ un mistero. Intanto è da vedere se colui (o colei) che si rivolge a “tu” si mostri o non si mostri: perché, se si mostra, dovremmo essere in realtà difronte a un tipo particolare di narrazione in prima. Esempio: “Tu l’hai tradita. Sempre. Fin dal primo giorno. Fin da prima del primo giorno: non vi conoscevate ancora, ma già tu la tradivi”; “Tu mi hai tradito. Sempre. Fin dal primo giorno. Fin da prima del primo giorno: non ci conoscevamo ancora, ma già tu mi tradivi”. Nel primo esempio abbiamo effettivamente, a quanto pare, una seconda persona; nel secondo esempio direi di no (ma potremmo anche ragionare, tanto per aumentar la confusione, di “persone miste”). Tuttavia, quando a pagina 348 l’ “io che dice tu” del primo esempio si rivelasse per quel che è, ovvero per la suocera di “tu”, ripiomberemmo nella prima persona. Il romanzo di Enrico Emanuelli Un gran bel viaggio (pubblicato da Feltrinelli nel 1967, ripubblicato da Endemunde nel 2013) è interamente costituito da una serie di memoriali nei quali una non ben definita commissione istruisce un dirigente, raccontandogli (al futuro, com’è ovvio) ciò che accadrà e raccomandandogli ciò che dovrà fare e non fare nel corso di un certo viaggio d’affari (c’è poi un’appendice con alcuni documenti: il testo di uno spettacolo teatral-cabarettistico al quale il dirigente assisterà, eccetera). Un “noi” piuttosto vago si rivolge a un “lei” che sembra non avere gradi di libertà nell’azione (perfino un incidente stradale sarà simulato), e quindi non riesce nemmeno a essere un personaggio: è una funzione, e stop.

8. Ma il “tu”, in italiano, è spesso usato come una forma dell’impersonale (“Ti sbatti, ti sbatti, tutta la vita, e programmi, e progetti, e fai figli, e accendi mutui, e poi? E poi tac, basta un momento, ed è tutto finito”). Così come altrettanto spesso lo si usa per rappresentare un “colloquio con sé stesso” (“Che fai? Che pensi? Che pur dietro guardi / nel tempo, che tornar non pòte omai?”, Petrarca, Rvf, 273). E la mia impressione è che chi tenti una narrazione con il “tu” finisca col confondere i diversi modi di questa persona: soprattutto se non ha bene individuato chi, o che cosa, sia colui o ciò che dice (o non dice, ma sottintende) “io”. Ci starei dunque bene attento. I risultati migliori, così a occhio, sono quelli in cui un “io”, ovviamente finzionale, si rivolge a un “tu” (o a un “voi”) altrettanto finzionale e, per così dire, interno al racconto stesso. I racconti in forma di lettera ne sono un buon esempio. La Lettera al padre di Franz Kafka ne è un esempio gigantesco. “Ma la Lettera al padre è in prima persona!”, esclameranno i miei lettori. Ebbene sì. Ma è una prima persona che racconta ciò che una seconda persona fa. La verità è che, ad eccezione delle narrazioni in terza persona fatte da un narratore invisibile e onnisciente (direttamente da Dio, insomma), tutte le altre soluzioni sembrano avere una certa perenne ambiguità.

9. Un esempio. Anni fa lessi un romanzo di un autore praticamente sconosciuto al pubblico italiano, il russo-tedesco-francese (e forse anche un po’ lettone, e comunque ebreo benché – se ho capito bene – di formazione cristiano-ortodossa) Boris Schreiber. Pubblicato da Gallimard in due smilzi volumetti, per un totale di 1.872 pagine, Un silence d’environ une demie-heure racconta la storia del giovane Boris (casualmente, suppongo, omonimo dell’autore) negli anni all’incirca tra il 1936 e il 1946. La guerra, l’occupazione, il rifugio nella francia meridionale, il nascondersi, il mentire, il vergognarsi, il riscattarsi: c’è tutto. Il problema è che nella prima metà circa del romanzo (insisto a chiamarlo romanzo) il protagonista è sempre “Boris et moi”, “Boris e io”, e il verbo è sempre alla prima persona plurale; da un certo punto in poi – dopo una crisi, dico per riassumere – il protagonista diventa “Boris sans moi”, “Boris senza di me”; e, verso la fine, con la conquista di una certa qual maturità, “Boris tout seul”, “Boris da solo”, con scivolamento verso la terza pesona. Peraltro i personaggi che si rivolgono al protagonista non lo chiamano quasi mai “Boris”, ma piuttosto con nomignoli: “Borik”, “Borinka”. Molto colpito dalla cosa mi procurai qualche altro libro di Schreiber, per scoprire che egli sembra aver condotto per tutta la sua vita di narratore una guerra a tutto campo contro l’ “io”: tutte le persone narrative sono usate, fuorché quella.

10. Sembra che la gran moda, al giorno d’oggi (e lo dico vedendo ciò che mi viene proposto in lettura e ciò che incontro nei corsi e laboratori di scrittura) sia quella di produrre romanzi con più persone narranti. Come tutti sanno, il modello originario è probabilmente L’urlo e il furore di William Faulkner (ma io preferisco Mentre morivo, in cui si adopera secondo me con più frutto la medesima tecnica), ma in tempi recenti i romanzi scritti in questo modo non si contano: Abraham Yeoshua sembra trovarcisi molto a suo agio (Un divorzio tardivo, Il signor Mani ec.), qualche anno fa Michele Mari con Rosso Floyd ha interpretato il modello, in forma quasi più teatrale che narrativa (si ricorderà L’istruttoria di Peter Weiss), e con un bel risultato; eccetera. A me sembra che il procedimento sia difficilissimo, e mi pare che spesso gli autori alle prime armi siano tentati di adoperarlo perché non se la sentono di affrontare una terza persona onnisciente. Per scrivere in terza persona, ovvero per scrivere più o meno come se si fosse Dio, ci vuole non solo un certo coraggio – ma anche la convinzione di essere capaci di creare un mondo. La moltiplicazione delle voci narranti però comporta non solo la capacità di creare un mondo, quello nel quale volenti o nolenti tutte le voci narranti stanno, ma di creare anche un sotto-mondo per ciascuna di esse. La scappatoia, insomma, presenta molte più difficoltà della via maestra.

Ho letto Rosso Floyd proprio poco tempo fa, ed effettivamente Mari ha creato un mondo che è riuscito a dare ancora più fascino alla storia dei Pink Floyd. E probabilmente funziona bene anche per chi non conosce molto le canzoni.